宇宙の果てまで飛んでけ~!

宇宙シリーズの今回は、“加速しながら膨張している宇宙の果て”とはどんなところか、レポしていきます。

この宇宙は、目に見えない暗黒のエネルギー「ダークエネルギー」によって加速しながら膨張を続けているとされています。その結果、地球から遠い宇宙の果てでは、光より速い速度で宇宙が膨張していると考えられているのです。

光速より早いものは存在しないとアインシュタイン博士がいっていたのに、どうしたことでしょう? もしも、宇宙の果てまで飛んでいけたら、そこから見える世界はどのような景色でしょうか?

そもそも宇宙に果てなどあるのでしょうか?

まず始めに、宇宙の形や宇宙の果てまでの距離について調べてみました。

宇宙は半径465億光年の球体!宇宙の果てはその表面

私たちの地球から観測可能な地点までの距離は465億光年といわれています。観測可能な地点とは、そこからの光が地球に届くことが原理的に可能な領域のことです。

それ以上の距離になると宇宙の膨張速度が光速を超えるので、光は地球に向かわないとされています。永久に観測することが不可能です。

宇宙が誕生した約138億年前、誕生して約38万年後に放たれた初期の光が465億光年の距離を進み続けて地球に届いたことが観測されています。この微弱な光は宇宙マイクロ波背景放射と呼ばれています。

ところで、誕生から138億年かかったのなら138億光年の距離のはずなのに、465億光年とはおかしいと思いませんか? その理由は、宇宙が膨張しているからです。距離に比例して宇宙が膨張しているのでどんどん距離が増えて465光年の距離を旅したのです。

つまり、138億年前に宇宙背景放射を放った地点は、宇宙の加速膨張によって、現在の地球から465億光年離れた場所となったのです。

繰り返しになりますが、465億光年よりも遠いところからは光が地球に到着しないため観測することが不可能です。先が見えなくなるこの地点を、地球の地平線に例えて「宇宙の地平線」と呼んでいます。

ここを超えると、星や銀河は光速を超えて地球から遠ざかるので、「宇宙の地平線」の向こう側に「姿を消す」といわれています。

まとめますと、観測できる宇宙の姿は半径465億光年、直径930億光年の丸い球体と表現できるでしょう。宇宙の地平線とはこの球体の表面を指しています。

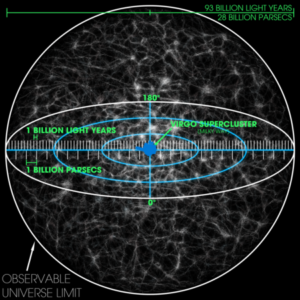

上の画像を見てください。これは宇宙の大きさを描いたイメージ画像です。観測可能な宇宙が白い楕円形で描かれています。中央の小さな青い丸は地球や天の川銀河がある「おとめ座超銀河団」を表しています。

楕円形の白いサークルから外側の宇宙は、地球に光が届かないので永久にみることができない世界です。このことから、地球から半径465億光年の球体の表面が宇宙の果てということができるでしょう。

ところで、「宇宙の果ては光速を超えて膨張している」とは、いったい何事でしょう!

アインシュタインは「光より速いものは存在しない」といったはずなのに、博士は間違っていたのでしょうか?

アインシュタイン博士もびっくり!宇宙は加速しながら膨張していた

アインシュタイン博士は、宇宙は星座の位置が少し変わることはあっても、宇宙全体は大きくは変化しない静的なものだと考えていました。

ところが博士が一般相対性理論の基本となる宇宙のモデル「アインシュタイン方程式」を作ったところ、「そのような宇宙は存在できない」という結論が出てしまったのです」

困った博士は方程式を修正して、後に「宇宙項」というものを方程式に加えました。これがあれば、宇宙が変化することなく永久に同じ姿を保てることになるのです。アインシュタインの静止宇宙と呼ばれています。

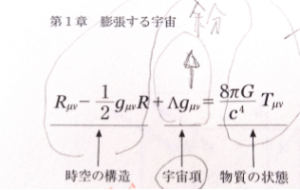

下の画像は「宇宙項」を付け加えたアインシュタインの方程式です。(筆者の落書きが余計ですがご容赦の程)

これは時空間の構造(左辺)と、その中にある物質の状態(右辺)の関係を等式(=)で表現しています。この方程式には、宇宙項(Λラムダ)が加えられています。

宇宙が変化しないようにと加えた宇宙項ですが、その後、1924年にエドウィン・ハッブルによって膨張する宇宙が発見されて、世界に衝撃を与えました。

ハッブルは、ほとんどの銀河が天の川銀河から遠ざかる動きを観測しました。しかも、どの銀河から見ても、ほかの銀河は距離に比例した速度で遠ざかっていたのです。

つまり、宇宙全体が膨張しているという事実が明らかになりました。ハッブルは、銀河からの光の波長が空間が膨張するために引き伸ばされる「赤方偏移」という現象から、宇宙膨張によって遠ざかる銀河の速度を割り出しています。

ハッブルによって、銀河が遠ざかる速度は、その銀河までの距離に比例して早くなることが明らかにされました。これによると、宇宙は加速しながら膨張し、「宇宙の地平線」を超えると地球からみると光速を超えてしまい、永遠に見えなくなるのです。

宇宙の膨張を認めたアインシュタインは、宇宙項を一度撤回しています。宇宙項を「余分」と筆者が書いたのはその意味です。しかし決して余分ではなかったのです。

その後、宇宙項は加速膨張を引き起こす力「ダークエネルギー」を意味するものとして復活しています。宇宙項は正しかったので、復活させたのでした。

物理の世界では「方程式はそれを作り出した人より偉い!」といわれているそうですが、

これには、アインシュタイン博士もびっくりしたことでしょうね。

ところで、宇宙が膨張するとはどんなことなのでしょう。銀河や地球や人間も一緒に膨張するのでしょうか?

・・・なんだか心配になって調べてみました。

宇宙が加速膨張すると銀河や地球や人間も膨張するのでしょうか?

「宇宙が加速膨張する」とは、遠い銀河ほど、その距離に比例して速く遠ざかっていることを表現しています。宇宙空間に存在する謎のエネルギーによって引き起こされると考えられ、その正体は「暗黒エネルギー(ダークエネルギー)」と呼ばれました。

ダークエネルギーは、物体同士が引き合う「引力」に対して、銀河を遠くへ押しやる「斤力」を持ったエネルギーです。

そんな怪物が宇宙空間に存在しているのなら、人間の体内の空間や隙間にあれば体もプーツと膨らんでしまうのではないかと心配になります。

でも心配は不要でした。私たちの身体や物体は、引力や他の力によってまとまっているので、宇宙の膨張とは無関係に存在し続けます。膨張するのは空間そのものであり、空間にある物体はその中で変わりません。

でも、空間が膨張するのなら、空間を内部に持つ銀河は膨張するのではないでしょうか?

調べてみると、「宇宙の膨張」とは「宇宙の大規模構造が拡大する」という現象で、銀河では内部の重力が強く、それが銀河を一体としてまとめているので膨張はしないということでした。

ところで先述の疑問・・・「宇宙の果ては光速を超えて膨張している」とはいったい何事でしょうか? アインシュタインは、光より速いものは存在しないといったはずですが。

筆者のこんな疑問に対する答えをみつけました。

これは「物質自体が光速を超えて動いているのではなくて、空間そのものが膨張しているので、博士の理論と矛盾しない」そうです。

深淵ですね・・・。

それでは、ルポの本題です。今、宇宙の果てに飛んでいけば、いったいどんな景色が見えるのでしょうか?

いま宇宙の果てに飛んで行けば、宇宙の果ての向こう側には何が見える?

もしも、いま、宇宙の地平線に人類が飛んで行ったと仮定して、そこから見える世界はどんな景色でしょうか? 銀河や星が存在しない暗黒の空間が広がっているのでしょうか?

人類には永久にみることができない世界だから「人類にはわからない」が答えでしょうか?

宇宙は膨張しているので、現在観測可能な領域にある銀河や、星たちがこれからも次々に宇宙の地平線の向こう側へその姿を消していくといわれています。

それなら、宇宙の果てに立てばすでに姿を消した銀河や星たちの姿が見られるかもしれませんね。

有力な学説においても、そこから見えるものは、地球の地平線を超えるのと同じ理屈で、地球から宇宙を見るのと同じような様々な銀河や星々を見ることになるとされています。

それでは、その奥にある全宇宙とはどんな構造をしてるのでしょうか? 全宇宙の深い最果てはどうなっているのでしょうか? 果たして全宇宙に最果てがあるのでしょうか?

いまのところ確たる答えは見つかりません。不明です。

SF的発想に近いものもありますが、宇宙についてのいくつかの考えや理論をご紹介します。

1.インフレーション宇宙論によると、宇宙の地平線を超えた遠い宇宙ではインフレーション(ビッグバン以前の瞬時における宇宙の種の超・超大爆発)が今も、永久に続いている。

2.宇宙は無限にあり私たちの宇宙はその一つにすぎない(マルチバース理論)。

3.この宇宙はほかの宇宙から生まれた。例えば、膨張から収縮に転じた宇宙が一つの点(種)となり、再び大爆発して別の宇宙に生まれ変わる。

4.自らの内部にあるブラックホールに飲み込まれた宇宙が、ブラックホールの特異点からホワイトホールを通って新しい宇宙が生まれる。

5.超ひも理論から考えると、この宇宙は10次元時空か11次元時空から3次元だけが膨張してできた宇宙「ブレーンワールド」だ。

何だかありそうな宇宙の構造として、「閉じた宇宙論」があります。宇宙は地球の表面と同じように、一周すれば元の地点に戻ってくる、という閉じた宇宙論です。

宇宙の最果てに立って向こうをながめ、長い、なが~い時を過ごして待っていたら、自分の顔がこちらを見ていたというシーンに出会えるかもしれませんよ。

自分の顔でなくて、自分のお尻だったりして(笑)

(おわり)