いま、多くの野生の哺乳類が絶滅の危機に瀕しています。

世界自然保護基金WWFの「リビング・プラネット・レポート2022」によれば1970年以降、野生動物の個体数は69%激減したという報告です。

2年前の同レポートでは推計で6割近くが減少となっていますので、直近の2年間でさらに1割程度減ったという恐ろしい結果になります。

その主な原因は、生息域の浸食、狩猟と取引、環境汚染や地球温暖化による気候変動など人間の経済活動によるものとみられています。

このブログの前号は、子供たちの大好きな野生のライオンやトラ、象やキリンやゴリラについてルポしました。すべての種が絶滅の危機にあることに筆者も驚きました。

他の野生動物はどうなっているのか心配になって、今回は子供たちの大好きな野生の動物からチンパンジー、チーター、カバ、ホッキョクグマ、パンダの5種に焦点をあてて調べてみました。

目次

1. チンパンジー 絶滅危惧種

「天才!志村動物園」で人気タレントとなったパンくん。いつもの“お使い”の行き帰りに2足歩行するので、チンパンジーは2本足で歩く可愛いイメージが強いですが、野生のチンパンジーが普段過ごしている樹木から下りて地面を歩くときは、危険を避けて素早く動ける四つん這いで移動します。

チンパンジーは、中央アフリカや西アフリカの森林や草原で暮らしています。チンパンジーの個体数は生息地のアフリカ全土でわずか17万頭から30万頭です。絶滅が心配される3段階評価の中、最も危険な領域にある絶滅危惧種に指定されています。

類人猿に属するチンパンジーは人間と最も近い動物で、遺伝子配列の98%以上が同じとされています。共通の祖先から枝分かれした古い仲間であるにもかかわらず、チンパンジーを絶滅に追い込んだのは実は人間です。

WWFによれば、その原因は主に次の3つです。

1.人間による森林の伐採、農耕地や鉱物資源の採掘による生活圏の浸食

2.趣味・習慣としてのブッシュミート(野生動物から得る食肉)

3.ペットとしてチンパンジーの赤ちゃんを密売

など、主犯は人間とされています。

チンパンジーの未来を安全にできるかどうかは、私たち人間次第ということですね。

2.チーター 絶滅危急種

美しい姿で草原を疾走するチーター! チーターは走り始めてから3秒で最高速度に達します。最高速度は時速約120キロと、スポーツカークラスの性能です。

地上で最速の哺乳類であるチーターの数が激減しています。2016年・PNAS(米国科学アカデミー紀要)に複数の科学者達が寄稿した論文によれば、チーターの総個体数はわずか7,100頭です。

チーターの生息地はアフリカの南部とアジアの一部で、過去の分布地域のわずか9%になってしまったそうです。アジアではイランだけで生き残っていて、集団の個体数は13頭と推定されています。

PNASによれば、チーターは人間と接触するようになってから本来の行動圏・生活圏の91%を失ったとされています。

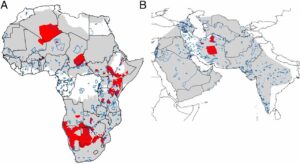

チーターの生息圏の推移 引用:PNAS

画像はチーターの生息圏の推移を示しています。Aがアフリカ、Bがアジアです。灰色の網掛けは過去に生息していた範囲で、赤い網掛けは現在の生息推定範囲を示しています。失われた生活圏の大きさが一目で分かります。

青色マークはIUCNの保護区域(PA)の境界を示したものです。筆者の目で見ても、保護区域と実際の生息が確認されている赤色との分布のズレが目立ちます。生息地が保護区域からはみ出したところに点在しているのがみてとれます。

肉食動物であるチーターの生活圏は広範囲に及び、野生保護区の圏外に及んでいます。しかし、保護区の圏外は農地に開拓され、餌とする動物も人間の食料として狩られているのでチーターの食料が少なくなり、チーターは飢えに苦しんでいるのが現状です。

論文は、保護区域を設立して維持することは「生物多様性保全のための重要な施策だが、チーターのような広範囲でまばらに暮らす種には不十分」と指摘しています。アフリカに生息するチーターの分類は現在「絶滅危急」となっているので、論文は「絶滅危惧種」に引き上げる必要があると指摘しています。

一方、イランだけに生息するアジアのチーターは絶滅危惧種に指定されていますが、わずか13頭では絶滅寸前と言うべきでしょう。

また、BBCの報道によると、子どものチーターは湾岸諸国で富裕層にペットとして人気があり、捕獲されて高値で密売されていることも個体数激減の原因だと言っています。

近い将来、チーターが草原を走る姿が見られなくならないかとても心配です。

3.カバ 絶滅危急種

カバは国際自然保護連合IUCNのレッドリストで絶滅危急種に分類されています。サハラ砂漠以南のフリカ大陸に生息し、IUCNの推定で個体数はわずか11万5000から13万頭です。

1.5トンのでっかい身体に短い足、大口あけて欠伸をするカバは愛嬌があって、動物園でも子どもの人気者。陸上動物では象やシロサイに続く大型哺乳類です。

野生のカバは陽射しの強い日中は水中で過ごし、夜になると水辺から陸に上がって草などを食べます。皮膚が常に濡れていることが必要で、生きていくためには水と陸という両方の自然環境が必要な動物です。

一方、近くに水がある陸地は農地や家畜の放牧地として開発され、カバの生育地が失われています。縄張り意識の強いカバが侵入してきた人を攻撃する事故が多発し、逆に銃で駆除されることが多くなったのです。気候変動によると思われる干ばつが方々で増えたこともカバにとっては致命的です。

内戦や紛争地帯では治安の悪化や貧困から、食肉用や、象牙の代替品とされる牙を狙われて殺される密漁が激増しています。一方、政情が安定した国では保護区や密漁対策が行われ、個体数が回復している傾向も見られます。

WWFは絶滅危急種であるカバを守るためには貧困や、紛争に悩む地域に対する世界の支援が必要だとしています。

【カバの特技を3つご紹介】

1. オスは縄張り意識が強くて乱暴者。近づいた見学ツアーの観光船に体当たりしたことがあります。

2.水中で眠ることができます。水中でもいびきをかいているのでしょうか?

3.体重が重すぎて泳ぐことが苦手です。水の中では実は、足で地面をけって歩いています。呼吸をするときには地面を強くけって顔を水面に出します。

4.ホッキョクグマ 絶滅危惧種

夏の動物園で、プレゼントされた氷と戯れるホッキョクグマ(シロクマ)は、子供たちの人気者です。

肉食動物で最強のホッキョクグマですが、現在の総個体数はわずか26,000頭です。国際自然保護連合ICUNは絶滅危惧種に指定しています。北極圏で暮らす野生のホッキョクグマは、地球温暖化の影響で氷が溶けために、活動の範囲が狭くなってアザラシなどの餌が取れなくなり、絶滅の恐れがあるとしています。

北極圏の氷は地球の他の地域と比べて2倍以上の速さで温暖化が進んでいます。アラスカやカナダ北西部の平均気温は過去50年間で3~4度上昇しました。氷は太陽の光を大量に反射しますが、色の濃い海水は太陽熱を吸収しやすいので、さらに氷の溶解が進んでしまいます。フィードバックループと呼ばれる悪循環が起こっているのです。

アメリカのGFDL(地理的流体動力研究所)によれば、このまま地球温暖化が進むと2050年には夏に溶ける氷の量が増えて、北極圏では5か月もの間溶けたままの状態が続く恐れがあるとの試算も。

ホッキョクグマは、獲物の少ない夏に生命が維持できるように、春に獲物を大量に捕らえて体脂肪を蓄える必要があります。氷が溶け出すのが早くなれば陸地に移動する時期が早まり、体脂肪を蓄える狩りの時間が少なくなります。

学術誌「Nature Climate Change」に発表された研究では、コグマが生まれても子育てに必要な母熊の母乳が薄くなり、生き残るコグマの数が減っているそうです。

また、地球温暖化の影響で、近年、北極圏の永久凍土が溶け出して植物や動物の遺骸からCO2やメタンという温暖効果ガスが放出されています。その結果、温暖化が加速されるという悪循環が指摘されています。ホッキョクのシロクマを守ることは、温暖化から地球環境を守ることと直結しているのです。

筆者は20年前にアラスカの北端バローに行って永久凍土の上を歩いた経験があります。原住民のイヌイットの人達の住居は高床式の二階建てで、3階くらいの高さがありました。屋根の上には狩猟で獲ったアザラシの肉が干してありました。聞いてみると、シロクマに獲られないように高いところで干し肉にするのだそうです。

バローで野生のシロクマを観察する機会はなかったのですが、アラスカのホテルのロビーで剥製の巨大シロクマがいまにも襲いかからんばかりに展示されていました。その大きさと迫力に圧倒されたことを鮮明に覚えています。

いま、バローのホッキョクグマたちは、どのようにして餌をとってコグマを育てているのか心配になります。

5.パンダ

動物園で子供たちの圧倒的な人気者のジャイアントパンダとレッサーパンダ。ともに哺乳類の食肉目ですが、ジャイアントパンダはクマ科に属し、レッサーパンダは独自のレッサーパンダ科に分類されています。

ジャイアントパンダはクマの一族で、レッサーパンダはスカンクやアライグマ、イタチに近い別の動物です。ともに「パンダ」と呼ばれるのは、笹を食べることが理由です。レッサーパンダが始めてネパールで発見されたときに、現地の言葉で「nigalya ponya」(「竹を食べる」の意味)でポーニャと呼ばれたことが発祥です。

後にジャイアントパンダが発見されたときに同じく竹を食べるので、大きなパンダ「ジャイアントパンダ」と名づけられ、従来のパンダは小さなパンダ「レッサーパンダ」と呼ばれたのです。

二つのパンダの共通点は、とても可愛いこと、竹を食べること、そして絶滅が心配されていることです。

レッサーパンダ 絶滅危惧種

レッサーパンダは体毛の多くの部分が赤茶色をしているのでレッドパンダとも呼ばれています。国際自然保護連合IUCNのレッドリストで最も危険水域にある絶滅危惧(EW)に指定されています。

中国南部、インド北東部、ネパール、ミャンマー、チベットの温帯森林に生息していますが、生息地の50%はヒマラヤの東部です。森林の多くが伐採されて、生息地のほとんで個体数が減少しているそうです。

WWFによれば、総個体数は10,000頭を下回ると報告されています。レッサーパンダは野生のブタやシカなどを狙う罠にかかって命を落とすことがよくあるそうです。毛皮が目的で密漁されて、中国やミャンマーで売られているのがみつかっているとのことです。

ジャイアントパンダ 絶滅危急種

ジャイアントパンダは世界自然保護基金WWFのシンボルキャラクターです。

ジャイアントパンダ(以下パンダ)は国際自然保護連合IUCNの2021年レッドリストで「絶滅危急(VU)」に指定されています。近年はWWFと中国当局との共同作業で保護活動が進み、野生の個体数が増加傾向にあるとみられています。

しかし、WWFによれば野生の個体数は最大でもわずか1,000頭(成獣のみ)で、絶滅の危機は今なお続いているとのことです。

野生のパンダは食物の99%を数種類のタケに依存している草食動物で、タケの群生する奥深い山地の森でしか生きられません。環境の変化でタケがなくなると絶滅の危機が襲います。絶滅が懸念される理由は、長年の開発による山林の喪失と地球温暖化による生息環境の変化です。

気温や気候の変化で生育や発芽ができなくなるタケが出てくる可能性も指摘されています。野生以外に世界の動物園で飼育されている総数は700頭近いとのことです。

昔、東京の上野動物園のパンダが妊娠したときに、パンダ基金を集めるために、ある関西の企業に生まれたパンダのスポンサーになる内諾を取り付けて、園長さんにその話を持ち込んだら快諾をしてもらったことがあります。

スポンサーになる企業は、人気者のパンダの応援団としてPRできると喜んでおられたのですが、ある日園長さんから筆者に電話がかかってきて、「残念ですが、パンダの赤ちゃんを流産してしまいました」とのことで、THE ENDになりました。

実は、たとえ生まれたとしても生まれたてのパンダの赤ちゃんは85~140gと、とても小さくて自分で動けない赤ちゃんを母親が舌でやさしく拾いあげるのだそうです。生後約2か月間は目が見えないので、自力で動くことができません。母親の体温と母乳が命綱で、母親に守ってもらはないと生きていけないのです。ママパンダも大変です。

パンダは育てるのが難しい動物です。野生のパンダがいなくなったときのためにも動物園や保護区で少しでも個体数を増やしておいて欲しいですね。

(おわり)

関連記事もお読みくださいね。

「ワケあって僕たち間もなく絶滅します」ライオン・トラ・象・キリン・ゴリラはいま地球に何頭いますか?

クイズ!地球の哺乳類を4つに分類「人類、野生の哺乳類、ペット、家畜」個体数の多い順番は?

下條 俊隆

最新記事 by 下條 俊隆 (全て見る)

- 宇宙の果てまで飛んでけ~!加速しながら膨張している宇宙の果てとはどんなところ? - 2025年1月31日

- 地球温暖化はもう止まらないかもしれない!灼熱の気温上昇にいまから備えるべきこととは? - 2024年11月5日

- おでこや顔のヘルペスに厳重注意!顔面麻痺・後遺症・失明の恐れがあります(ルポ) - 2024年3月3日